化石の鉱脈といわれる有名な師崎(もろざき)層群

愛知県知多半島は、新生代第三紀の地層が広がっています。半島先端の美浜町から南知多町にかけては、中新世の師崎層群が分布し、漸深海帯(水深200m〜3000m)に生息した生物の化石が多く見つかっています。

愛知県知多半島は、新生代第三紀の地層が広がっています。半島先端の美浜町から南知多町にかけては、中新世の師崎層群が分布し、漸深海帯(水深200m〜3000m)に生息した生物の化石が多く見つかっています。

東海化石研究会では1993年に愛知県の化石第2集として"師崎層群の化石"を出版しました。多くの魚化石や棘皮動物群をはじめ、微細な珪藻・有孔虫化石や貝化石、海生哺乳類などを報告しました。

今回、出版に使用した標本を中心に、新しく見つかった化石も交えて師崎層群から見つかった化石を展示します。

師崎層群とは

師崎層群は約1600万年前に堆積した地層で、古い順に日間賀累層、豊浜累層、山海累層、内海累層に分けられています。

この内、豊浜累層から山海累層にかけて多くの深海生物群集が見つかりました。保存の良さから瞬時に埋葬されたと思われ、地震や海底地滑りなどで生じた土石流によるものと考えられています。

この内、豊浜累層から山海累層にかけて多くの深海生物群集が見つかりました。保存の良さから瞬時に埋葬されたと思われ、地震や海底地滑りなどで生じた土石流によるものと考えられています。

例外的に保存のよい化石層をラーガーシュテッテン(化石鉱脈)と呼ばれています。師崎層群から見つかる化石もこの例で、魚の発光器や内臓の形状が保存されたり、貝殻表面の薄い被膜などが残されています。

この事は2009年に出版された"古生物学"速水格著にも取り上げられています。

| |

化学合成生態系生物群集

地球に生息する生物は、太陽光をエネルギーとした光合成生産を植物に依存した食物連鎖で成り立っています。

深海に棲む生物も太陽光が届く浅海で生産された有機物に頼っていました。しかし、深海底探査により1970年頃から太陽エネルギーに頼らない独立した食物連鎖が明らかになりました。それはメタンや硫化物が豊富な所では化学合成細菌や古細菌がこれらを栄養として繁殖し、この細菌類を食物とした生物群が深海底で密集して見つかるようになりました。ハオリムシ(チューブワーム類)、二枚貝のシロウリガイ・シンカイヒバリガイ・キヌタレガイ・ツキガイ、甲殻類のユノハナガニ・シンカイコシオリエビなどです。

師崎層群からはシロウリガイ・キヌタレガイ・ツキガイ・シンカイコシオリエビなどが見つかっています。

メタンや硫化物が豊富な環境は熱水噴出孔や冷水湧出帯が有りますが、師崎層群からは熱水噴出孔の痕跡は見つかっていません。熱水噴出孔の周りには銅・亜鉛などの硫化化合物が見つかります。また、冷水湧出帯は明確な硫化化合物を伴わないため、地層に記録として残されにくいと思われます。

豊浜累層下部からシロウリガイ・キヌタレガイ・ツキガイが集中して産出する所が有ります。過去の冷水湧出帯を表しているのかもしれません。

また、特異な例として鯨骨の腐敗分解によってこの環境が作られることが有ります。深海底の鯨骨の周りに多くの生物が生息しています。

最初に発見されたのは1987年でカリフォルニア沖の水深1240mの海底でした。豊浜累層から採集された鯨骨化石に二枚貝のシロウリガイとツキガイが合弁で付着した状態で産出しました。この化石は鯨骨生物群集だったと考えられています。当時から鯨骨生物群集が有ったと考えられます。

|

ラーガーシュテッテン(化石鉱脈)の化石

通常では保存がされにくい部位が化石として見つかる例が有ります。カナダのバージェス動物群や中国、澄江動物群、ドイツのゾルンフォーフェン動物群などです。

日本では師崎層群の化石がその例です。魚化石には腹部に1ないし2列の発光器が保存された標本が多く見つかりました。ソトオリイワシやキュウリエソ、ウキエソの仲間です。

棘皮動物のウミユリ類は死後骨片がバラバラになり易い動物です。師崎層群からはつながった状態で数個の標本が産出しました。柔らかい殻を持つフクロウニの仲間も大量に見つかっています。ウニ類の多くは殻が強固で化石にも残り易い生物ですが、フクロウニの仲間は殻の石灰化と結合が弱く、海中から出すとシート状になってしまいます。化石としても保存されにくいためか、報告がほとんどありませんでした。

ナマハゲフクロウニの発見は、この化石が現生種とほとんど変わらない事や、世界で初めて化石として見つかった例として報告されました。

甲殻類のメガセラドクスは、海岸によく見られるヨコエビの仲間です。多くの種は10mm以下の大きさですが、深海で採集されたメガセラドクスは50mmを超える大型種です。化石種も現生種とほとんど変わらないと考えられています。

(文責:水野吉昭)

| |

なぜこんなに知多半島に化石が多いのか?

陸地から運ばれて海の急斜面に堆積した土砂は、ある程度の量になると自然にその重さで、海底地滑りを起こすようです。

陸地から運ばれて海の急斜面に堆積した土砂は、ある程度の量になると自然にその重さで、海底地滑りを起こすようです。

その時、海の中の土砂で濁り一時的な酸素不足が生じます。このため、深海の生きものがその巻き添にあってたくさん死に、化石になりました。

|

| |

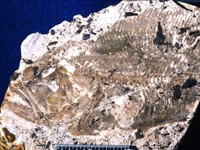

師崎層群の貝類

師崎層群からは、70種類以上の貝化石が見つかっています。

貝の中には、現在では深海でごくわずかしか見られないような珍しい貝の仲間がたくさん含まれています。それらの貝類は、ほとんどが冷水域と深海に棲んでいたと考えられるものばかりです。

|

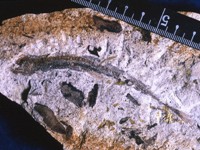

師崎層群の深海魚類

師崎層群から産出する深海魚はハダカイワシ・ヨコエソ・キュウリエソといった体長10cm以下の小魚が主です。

これらは体の表面に発光器を備えています。

今までに見つかっている種類は50種ほどです。

大型魚としてはサバ(チタヤセサバ〈仮称〉)が発見されています。

おそらく、浅い所からハダカイワシなどを追って深いところまできたと思われます。

| |

師崎層群の甲殻類

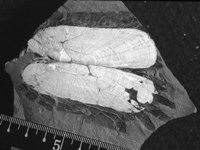

師崎層群の甲殻類の中で一番多く見つかるのは、スナモグリのハサミです。

土地の人はカニのハサミと言っていますがヤドカリに近い仲間です。ハサミだけがノジュール(団塊)に入っているものは蟹玉石と言われ、江戸時代の書物にも出てきます。

このほかに10種類以上の甲殻類化石が見つかっており、なかには化石としては初めて見つかったものもあります。

|